病院紹介 土屋小児病院

2次医療、小児救急医療に携わるに当たって

土屋小児病院

院長 土屋喬義

土屋小児病院は埼玉県の北東部久喜市にある25床の小児科専門病院です。2次救急地区としては東部第一地区(人口46万人小児人口17万人)の医療圏に属しています。

私ども小児科医は少子化を背景に縮小を余儀なくされている小児医療、保険財政の逼迫、ヒステリックなまでにエスカレートした小児救急、高度な医療への要望、結果として起こる小児科医の減少の真只中にいます(表1、2)。このような中で診療の専門化、救急を軸とする24時間対応、患者満足度の向上、職員能力の向上と合理的な職員の配置によって地域小児医療確保のため日々努めています。

|

小児医療の危機 |

|

l 絶対的原資の不足 |

|

l 日本の医療費はGDP比7%、米14%先進6カ国中、最下から英に次いで2番目 |

|

l 病院小児科の経営危機 |

|

l 高すぎる目標と低収益性、不採算性 |

|

l 多くの施設は保険診療のみでは運営できない |

|

l 小児科医の不足 |

|

l

過大な期待と過酷な労働条件 |

|

表1 |

|

新たに作られた危機 |

|

l 診療費の抑制、少子化 |

|

l 救急医療、入院の原資たる日常の医療収益の減少 |

|

l 研修医の義務化 |

|

l 教育病院での指導医の労働強化による実質労働可能な医師数の減少 ・・・> 大学より医師の引き揚げ |

|

l 平成16年以降現在の水準を保てるか? |

|

表2 |

沿革

昭和39年に有床診療所として土屋小児科医院を開設、昭和51年に病床数23床の医療法人土屋小児病院に改組して現在に至っております(表3)。

|

沿革 |

|

l 昭和39年 土屋小児科 開設 |

|

l 昭和46年 土屋小児病院(21床) |

|

l 昭和51年 医療法人土屋小児病院に改組 |

|

l 平成 8年 非感染外来、待合室設(改修工事) |

|

l 平成 9年 新就業規則の制定(能力給制) |

|

l 平成10年 25床に増床(改修工事) |

|

l 平成11年 1次救急指定病院 |

|

l 平成12年 2次救急輪番制 輪番病院 |

|

l 平成14年 小児療養改善事業(改修工事) |

|

l 平成15年 小児入院管理料2算定 |

|

l 平成16年 夜間看護師加算算定 |

|

l 平成16年 4列マルチスライスCT Asteion Super4 Editionを導入 |

|

表3 |

現在の職員数は約80名、小児科常勤医4名をはじめとし常勤換算で医師8.9人、看護師25.2人が日々の診療に励んでおります(表4)。

|

診療スタッフ(常勤換算) |

|

|

l

医師 |

8.9人 |

|

l

看護師 |

25.2人 |

|

l

薬剤師 |

3.0人 |

|

l

放射線技師 |

1.0人 |

|

l

保育士 |

1.7人 |

|

l

看護補助者 |

7人 |

|

l

事務 |

7人 |

|

表4 |

|

診療項目

当院では小児科を主たる診療科とし、それぞれの専門領域に応じて、関連大学より専門領域に詳しい医師を招聘し地域の患者様へのより専門性を重視したニーズに合うよう努めています。また一般外来を重視しており常勤医を中心とした臨床経験のあるベテラン医師を一般外来に配置するようにしております。(表5)また精神、心理面での診療を強化し平成16年より文教大学の協力で小児を対象とした知能テスト、心理テストが出来る様になりました。

|

診療項目 |

|

l 小児科一般外来(毎日) |

|

l 小児アレルギー外来(月、水、金、土) |

|

l 小児内分泌外来(火) |

|

l 小児神経外来(木(PM)) |

|

l 小児循環器外来(木(PM)) |

|

l 小児精神外来(要予約) |

|

l 新生児外来(金) |

|

l 予防接種、乳児検診 |

|

l 皮膚科(月(PM)、木(AM)) |

|

表5 |

入院医療

小児専用25床のベッドを有しベッド回転率は84%になっています。実際に病棟に配備している看護師数は小児入院管理料1の看護師患者比1:1.5をすでに超える1:1.31さらに看護補助者5名保育士1.7名を配置していますが、未だに人手不足は否めず小児の入院医療の難しさを痛感しています(表6)。2次病院で、安全で且つ小児の人格を尊重した看護体制を実現するためには現在小児医療では最高の患者看護師比1:1.5ではまだ不足です。1:1程度まで看護師を増員する必要があり、小児入院管理料の充実を切に望みます。早期にこの点を改めなければ小児科病院の危うさ(小児科の多くの問題は医療事故ということではなくて勤務職員の過重労働にあると思われます)を改善する事は困難であろうと考えます。

|

入院医療 |

|

l 看護体制 |

|

小児入院管理料2 ( 患者看護師比 2:1) |

|

l その他病棟職員配置 |

|

看護補助5人、保育士1.7人

l 付き添いについて |

|

重症度、家族の希望に応じ判断(一人入院可能) |

|

表6 |

救急診療体制

休日、夜間診療は開設以来実施し、平成11年より1次救急、平成12年より小児2次救急輪番病院として小児救急医療に参画しております。

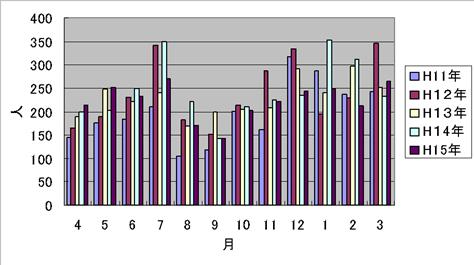

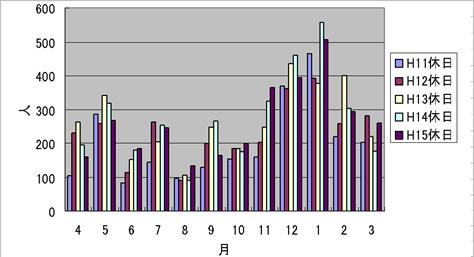

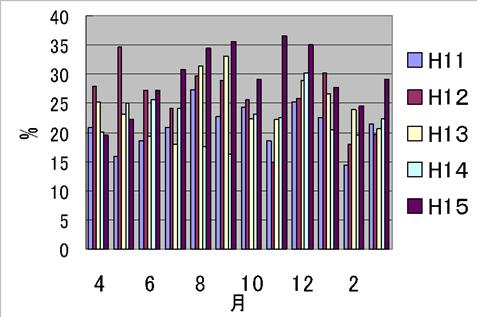

平成15年度では夜間2680人休日3179人の受診があり、受診数は平成14年までは夜間休日とも増加傾向がりましたが平成15年度は若干減少しています(図1,2)。これは隣接する2次救急医療圏に小児2次救急輪番制(茨城県西南地区)が施行された事、また2次救急輪番制とまでは行かなくとも準夜帯の小児夜間診療所の開設(東部第2地区)によるものと考えられます。然しながら東部第2地区の夜間診療施設開始以来、深夜受診者の急速な増加を認めます(図3)。

|

夜間外来数の変化 (土屋小児病院) |

|

図1 |

|

休日外来数の変化 (土屋小児病院) |

|

図2 |

|

深夜受診割合の変化 (土屋小児病院) |

|

図3 |

問題点

救急外来の維持には膨大なコストがかかり(表7)このため救急外来の運営は膨大な赤字を生むものです。また受診者の増加は医療従事者を疲弊させ救急システムの存続を危うくします(表8)。私どもはこれらの問題を粘り強く行政、医師会に訴え続けてきました(表9)。結果病院への受診者数を軽減し、各地区の行政に属する住民の便利性を満たすため夜間診療所の新設、開業医を中心とした休日診療が開始されました。その結果夜間の受診者数は10%減少、休日の受診者数は4%減少となりました。それに対し深夜の受診者数は1年間で18%、5年間では55%もの増加となってしまいました。この事は鳴り物入りで多大な予算がつぎ込まれた小児夜間診療所は何ら本質的な解決策になっておらず、多くの医師が十分設備の整わない(診療能力を出し切れない)小児夜間診療所に狩り出され、休日はただでさえ不足している医師が複数箇所で診療を行うという事態になっています。この様な状況下での小児夜間診療所は地域のエゴと自己満足を満たす手段にしかならない事を物語っているのではないでしょうか。

|

救急時間外診療の採算性 |

|

l 人件費5942万円 |

|

l 救急時間帯の医業収益は約2000万円 |

|

l 2次救急輪番による補助金712万円 |

|

l (平成14年度予定額+埼玉県独自の補助) |

|

l 当院年間赤字推定額3230万円(1次+2次救急) |

|

l 患者一人当たり5400円の赤字 |

|

(平成13年度時間外休日患者数5980人より推計) |

|

表7 |

|

経営問題 |

|

l 救急部門の不採算 |

|

l 採算化するためには現在の職員数のままで3倍、年間17900人(一日当たり、夜間30人、休日133人)の救急患者が必要 |

|

l 赤字救急部門への資金投下のため有効な設備、職員(医師も含め)への投資が出来ない |

|

l 救急部門への過剰な資金人員配置のため他の診療部門(外来、入院)が圧迫されている。 |

|

表8 |

|

援助して欲しい事 l

緊急避難的援助 |

|

人的支援 (休日、祝祭日の日勤帯への支援) |

|

近隣の医療機関を主たる勤務先とする医師数が3人以上登録 |

|

医療行政面を含む行政の支援 |

|

l 経済的支援 |

|

夜勤医師への手当てを地方自治体と同水準へ |

|

休日、祝祭日は1次救急1名、2次救急1名の医師2名体制にするための資金 |

|

事務職員を夜間常駐させるための資金 |

|

表9 |

|

|

おわりに

近年と言っても本のこの2年小児科の危機が大きく叫ばれるようになり国や県の支援事業が行われたり、保険点数の見直しがなされ始めています。しかし小児医療の荒廃は進行し、小手先だけの補助や制度の改正では間に合わない状態です。現に多くの総合病院に付属する小児科は既に閉鎖、縮小され、埼玉県内でも小児の2次、3次医療を行える施設は数えるほどしか存在していません。また医療法人立の単独の小児科専門病院は皆無に等しく全国にもわずか数箇所しか残っておらず、この事は病院小児科の運営がいかに難しく困難な事業であるかを物語っています。私どもは地域の先生方との連携を強化し小児2次病院の性格を強めこの困難な状況の中で明るい未来を目指していこうと考えております。少しでも明るい明日のために種を蒔いておきたいものです。